世界为课堂,探索无疆界。上海科技大学“3+1”国际交流项目为本科生打开顶尖学府之窗,在学术殿堂淬炼科研视野与创新能力。同学们远渡重洋,不仅追求学术卓越,更在多元文化中涵养情怀。让我们沉浸式走进同学们独特的“3+1”体验。

莱顿大学3+1印象

*PROFILE*

姓名:刘静微

专业:2022级生物技术

项目:莱顿大学项目

从还未踏入上海科技大学的校门开始,“国际化”这三个字便常出现在对于学校的宣传中。起初,我总在心里琢磨:它究竟意味着什么?直到看着往届“3+1”项目的名单与详情一次次地公布,看着学长学姐们收拾行囊、奔赴异国开启交换之旅,一颗向往出国交流的种子,便在我心底悄悄扎了根。2024年6月,我开始不断搜集3+1项目的各类信息,从时间、流程大框,到交通、生活细节,我对欧洲生活的好奇如藤蔓般疯长,对未知的向往日益浓烈,再加上与好友约定同行的默契,最终让我下定决心,报名2025年春季学期莱顿大学的3+1交流项目。从上海科技大学到莱顿大学跨越九千公里,不仅是地理坐标的转换,更是一段充满文化碰撞与知识探索的奇妙旅程。踏入莱顿大学的校园,我仿佛走进了一部厚重的历史画卷。古老的建筑、斑驳的墙壁,诉说着这所欧洲最古老大学之一的辉煌过往。

学术体验

在碰撞中生长的适应力

莱顿大学医学中心(LUMC)外观

在学术方面,莱顿大学的教学模式给我带来了很大的冲击与启发。在莱顿大学医学中心的学习期间,我修读了生理学、病理学、神经与荷尔蒙等课程,这些内容和我以往在上海科技大学所学的课程有较大的差异。课程的难度、庞大的工作量,加之语言上有时很难完全理解的压力,让我在最初的一个月遇到了不少困难。我借助AI工具,在课下付出更多努力,还经常和同学一起讨论完成项目,渐渐适应了莱顿大学的教学模式,也找到了适合自己的学习方法。莱顿大学很注重培养学生的自学能力和主动思考能力,课堂上,教授们总是鼓励学生积极参与讨论、提出不同见解,这促使我不断拓宽知识面,尝试从不同视角思考问题。

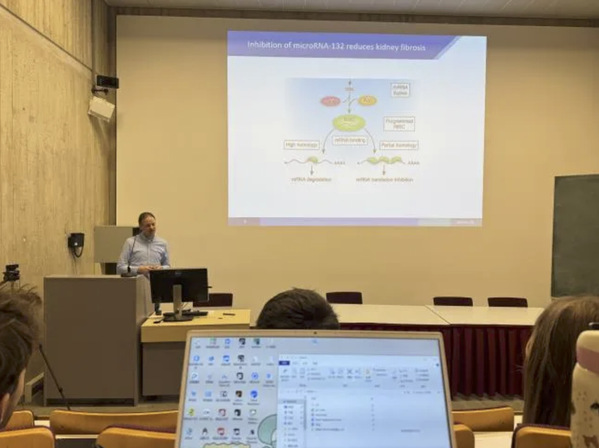

生理学上课场景

生活与文化

在差异中舒展的烟火日常

出国交换为我的生活掀开了全新的篇章。我独自住在靠近郊区的风景优美的公寓,每天骑车8公里往返于学校与住处,锅碗瓢盆的碰撞声也成了异乡生活的背景音——学着自己下厨做饭,连逛超市、挑选食材都成了课余时光里别样的消遣。莱顿的街巷间藏着荷兰独有的风情:骑着自行车穿梭在老城的石板路上,能触摸到整座城市的悠闲与宁静;运河边的咖啡馆飘着烘焙香,郁金香花田在阳光下铺成彩色的浪,都让我一次次沉醉其中。当然,文化差异带来的冲击也真实存在:欧洲人的午餐常常简单到只是一块奶酪面包配苹果,颠覆了我对“正餐”的认知;出行时,欧洲许多城市的交通工具经常晚点,看着当地人从容等待的模样,我也只能无奈笑笑,慢慢学着接纳这份“松弛感”。此外,行囊里带来的两盒中国特色书签,成了半年里最温暖的桥梁,把它们送给遇到的外国朋友时,那一张张惊喜的笑脸,让我真切感受到文化共鸣的力量。

(左)相册里记录着做过的美食

(右)琳琅满目的超市

(上)莱顿最经典的运河景色

(下)色彩斑斓的风信子花田

与上科大的联系

国际化底色上的成长伏笔

随着在莱顿的交流生活日益深入,我越来越清晰地读懂了上科大“国际化”的深意和内涵。原来那些日常的教学安排,早已为跨文化学习埋下了伏笔。上科大的专业课程通常使用英文课件与教材,就连考试也多采用英文命题,这样的训练让我面对莱顿的全英文授课时少了几分忐忑,更快地适应了语言环境。更重要的是,上科大每门课基本都包含文献汇报,这让我很好地掌握了分析文献的方法,并应用到在国外的学习中。

回首这段在莱顿大学的交流时光,我收获的不仅仅是知识和技能,更是开阔的视野、包容的心态和处理问题的能力。交流期间,我与同学在学习之余,到比利时、德国等多个周围国家旅行,了解不同的文化和风土人情。感谢学校开设并支持学生参加交换项目,这段经历让我跳出了原有的生活舒适区,看到了世界的广阔与多元,它将成为我人生中宝贵的财富,激励着我在未来的道路上勇毅探索、不断前行。